Von Mut und Zuversicht

Vieles, was zu Weihnachten selbstverständlich schien, ist dieses Jahr anders. Und die frohe Botschaft, gilt sie noch? Wir haben Berlinerinnen und Berliner nach Begriffen gefragt, die wir mit der Weihnachtszeit verbinden. 14 Geschichten von Glaube und Liebe, aber auch Einsamkeit und Angst, von Vorfreude und Mut, aber auch von der Dunkelheit: in Szene gesetzt von Reto Klar (Fotos) und aufgezeichnet von Reportern der Berliner Morgenpost.

Mut und Demut

Auch der Weihnachtsmann trägt dieses Jahr Maske – aber er ist da. Das ist die Botschaft

Er gehört zum KaDeWe wie die weltberühmte Feinkostabteilung: Der Weihnachtsmann, der in der Adventszeit traditionell Kinder in Deutschlands edelstem Kaufhaus begrüßt. Braucht man dafür Mut? KaDeWe-Weihnachtsmann schüttelt den Kopf. „Mut habe ich vor 270 Jahren gebraucht, als ich mich entschied, der Weihnachtsmann zu werden“. Um 1750 wurde der Mann mit dem Bart, Rute und Sack erstmals in einer Zeitschrift erwähnt. „Das war ein großer Schritt, den ich nie bereut habe.“

Kinder bräuchten aber manchmal Mut, ihn anzusprechen. „Viele kommen direkt auf mich zugelaufen, aber es gibt auch ängstliche, die mich erstmal genau anschauen, bevor sie sich dann beherzt herantrauen. Vielleicht ist es auch mein weißer Bart, der erstmal Respekt einflößt.“ Der Bart ist echt, wie natürlich der KaDeWe-Weihnachtsmann selbst auch, der dieses Jahr erstmals in „Silberweiß“ statt in Rot auftrat.

Angst vorm Weihnachtsmann wie in vergangenen Zeiten würden Eltern ihren Kindern heute nicht mehr machen, sagt der Mann, in dessen silbernem Sack sich allerlei Süßes verbirgt – und im Übrigen keine Rute. Die Geschichte mit der Rute, die auf die unartigen Kinder wartet, würde heute nicht mehr erzählt. „Obwohl ich manchmal finde, ein bisschen mehr Achtung, Demut und gutes Benehmen könnten nicht schaden. In solchen Momenten hebe ich dann auch mal den Zeigefinger...“

Uta Keseling

Liebe

„Es ist die Liebe, die uns da hindurchführt“ – Sängerin und Schauspielerin Katharine Mehrling über Trauer an Weihnachten und ihren Weg, die Liebe zu finden und zuzulassen

„Weihnachten, heißt es, sei das Fest der Liebe. Ich war lange kein Weihnachtsmensch. Meine Mutter ist 2001 zwei Tage vor Heiligabend gestorben. Deshalb mochte ich lange Zeit nicht feiern, es hat mich nur an diesen Schmerz erinnert. Aber in den letzten Jahren hat Weihnachten für mich wieder an Bedeutung gewonnen. Eben auch und gerade weil man Menschen verliert.

Ich habe in diesem Jahr 2020 drei enge Freunde verloren. Wie ich mich überhaupt schon von einigen Menschen verabschieden musste, die mir viel bedeutet haben. Dadurch wird es mir gerade umso bewusster, wie wichtig Freundschaften sind. Selbst wenn ich durch die Corona-Pandemie viele meiner Lieblingsmenschen jetzt nicht sehen kann, so ist es doch möglich, ihnen auch aus der Ferne nah zu sein. Ich kann sie anrufen, ihnen schreiben, ihnen etwas schicken – oder einfach an sie denken.

Ich glaube, durch eine solche Krise geht man wie durch eine Trauer. Und erlebt die unterschiedlichsten Phasen: Resignation, Wut, Nichtakzeptierenwollen, Loslassen, Angst, Hoffnung. Das ist eine immense Palette an Emotionen. Und letztlich ist es die Liebe, die uns da hindurchführt. Menschen zu helfen, denen es wesentlich schlechter geht, einander Zeit zu schenken, zuzuhören – das alles ist wichtiger denn je geworden. Ein Lächeln – auch unter der Maske – Herzenswärme, das sind momentan die kostbarsten Geschenke. In diesem Jahr habe ich die Liebe noch mal ganz anders schätzen gelernt. Und wenn irgendetwas gut ist an diesem Corona-Mist, dann ist es wohl diese Erkenntnis.

Liebe, das ist für mich Musik. Liebe, das ist mein Mann. Liebe, das ist die Natur, mein Hund, das sind meine Freunde… Und all das transportiert sich für mich über die Musik. Musik spielt permanent in mir, in meinem Herzen, meinem Kopf. Die war immer schon da. Es hat etwas Göttliches – zu singen, sich mit etwas Höherem zu verbinden, das ist befreiend, und es verströmt Liebe, ganz viel Liebe sogar. Musik findet den direkten Zugang zum Herzen. Sie kann das Gesetz von Zeit und Raum außer Kraft setzen. Das ist für mich der pure Akt von Liebe.“

Aufgezeichnet von Peter Zander

Schenken

„Kraft, Hoffnung und Zuversicht schenken“ – Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller über die wahren Stärken der Berliner in Zeiten der Krise – ein Gastbeitrag

„Hatte nicht jeder gehofft, dass zumindest das Ende dieses zermürbenden Jahres uns alle ein wenig zur Ruhe kommen lässt? Dass die gemütlichen Gewohnheiten und vertrauten Traditionen uns Zeit zum Verschnaufen, zum Durchatmen lassen? Zur Ruhe kommen nach all den Monaten der Pandemie, die uns an Grenzen gebracht hat und es immer noch tut.

Stattdessen hängt nun auch über diesen Weihnachtstagen ein Schleier, der in diesen Tagen die Sehnsucht nach Normalität noch mal stärker hervortreten lässt: Das gesellige Beisammensein bei Kaffee und Kuchen am Weihnachtsbaum mit Familie und Freunden, das gemeinsame Singen in der Kirche, das Pflegen der unterschiedlichsten Brauchtümer unserer vielfältigen Metropole, der Spaziergang der ganzen Familie verschiedener Generationen, diese kleinen Freuden des Lebens, die Trost spenden, Sorgen vergessen lassen und so manche Turbulenzen des Jahres in ein anderes Licht tauchen, sind nun auch über Weihnachten eingeschränkt.

Nie war der Spagat zwischen Verantwortung und Bedürfnis größer als in diesem Jahr 2020, in dem alles anders ist also sonst. Einer Zeit, in der wir sonst das Jahr Revue passieren lassen und zusammenkommen. Die Diskrepanz zwischen dem, was uns eigentlich guttut und dem, was in diesen Tagen immer noch nicht sein darf, ist weiterhin schwer zu akzeptieren. Wir vermissen die Nähe, das Miteinander, die Leichtigkeit eines gemeinsamen Essens, eines intensiven Gesprächs ohne sich zu sorgen, eine ungezwungene Feier.

Die Corona-Krise zwingt uns dazu, unsere Kontakte einzuschränken, die besinnlichste Zeit des Jahres nur unter Auflagen genießen zu können. Verzicht, Geduld und Rücksichtnahme bleiben auch über Weihnachten unsere schattigen Wegbegleiter. Die Unsicherheit des Lebens in einer Pandemie stellt jeden von uns vor Herausforderungen. Und jeder reagiert anders. Doch können wir aus dieser Zeit auch etwas mitnehmen? Etwas lernen? Haben wir vielleicht schon längst etwas gelernt?

Das Weihnachtsfest ist auch der Tag, an dem wir schenken und geben. Verschnürte Pakete, die wir öffnen, verpackte Boxen, die wir anderen unter den Baum legen. Ja, auch das gehört dazu, ist aber kaum mehr als eine Geste. Denn neben diesen materiellen Aufmerksamkeiten ist es in diesem Jahr noch viel wichtiger denn je, uns trotz oder gerade wegen der Einschränkungen, weiterhin Kraft, Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Uns Dinge zu schenken, die man nirgends kaufen kann, die Freude bereiten und die kein Warenhaus bereithält, die es kostenlos gibt, die aber so viel mehr bewirken und die man auch über räumliche Distanz verschicken und verschenken kann. Manchmal kann das nur ein Wort sein, ein aufmerksames Ohr, Zeit. Wir sollten in diesen Tagen den Schritt zurück wagen, den Blick auch nach rechts und links richten, statt immer nur nach vorn in Richtung der sich immer schneller drehenden Welt. Einander zuhören, statt aneinander vorbeizureden.

Doch haben wir vieles von dem nicht vielleicht auch schon längst verinnerlicht? Haben wir die Krise der vergangenen Monate neben all den Unwägbarkeiten nicht auch genutzt, um einander trotz Kontaktbeschränkungen nicht aus den Augen zu verlieren? Einmal mehr zum Telefon gegriffen? Einmal öfter eine Nachricht an einen Freund, an einen Verwandten geschrieben, den man in normaleren Zeiten getroffen hätte? Nachgefragt, wie es so geht? In der Familie? Im Homeoffice? Mit den Kindern? Uns ehrlich gesorgt? Mitgelitten?

Gestärkt werden wir aus der Krise gehen, hört man oft. Vielleicht bleiben uns nach dieser Vollbremsung, die unsere Gesellschaft in diesem Jahr erleben musste, diese Erlebnisse des Schenkens und Gebens erhalten – dass Kümmern, Solidarität, Umsicht und Achtgeben die eigentlichen Reichtümer unseres Zusammenlebens darstellen. Dass wir uns umeinander und füreinander auch bemühen müssen, dass uns Egoismus und Selbstbezogenheit nicht weiterbringen. Dass Hilfe und Unterstützung, dass das eigene Zurücknehmen zum Schutze anderer viel wichtiger und Tugenden sind, die wir behalten müssen. Ja, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten, selbst wenn unser Leben in unseren gewohnten Rhythmus zurückfindet. Und dass es das tun wird, davon bin ich überzeugt, auch wenn es uns auch noch weiterhin viel abverlangen wird.

Die Berlinerinnen und Berliner haben längst bewiesen, dass sie das können. Dass Großherzigkeit und Großzügigkeit zur Berliner DNA gehören. So anders dieses Jahr bisher auch war, so anders wir in diesem Jahr das Weihnachtsfest auch feiern, bin ich mir sicher, dass wir diese Krise überstehen werden. Wir werden in unseren Alltag zurückkehren. Bewahren sollten wir uns das Schenken und Geben.“

Ein Gastbeitrag von Michael Müller

Tradition

„Wohngruppe und Pflegekräfte sind Familienersatz“ – Altenpflegerin Maria Witte über Tradition und Weihnachten im Seniorenheim

Sie lächelt mehr, seit sie eine Maske tragen muss, sagt Maria Witte. „Ein ernst gemeintes Lächeln erkennt man an den Augen.“ Für „ihre Bewohner“, wie sie sie nennt, sei das ungemein wichtig. Gerade für jene, die mit der aktuellen Situation nicht zurechtkommen, die sie wegen ihrer Demenz nicht verstehen könnten oder gar Angst hätten. Maria Witte ist 28, im Haus Seebrücke in Hakenfelde hat sie ihre Ausbildung gemacht. Seit Oktober arbeitet sie hier als Altenpflegerin.

Sie versuche, den Senioren das Gefühl zu geben, dass in diesen schweren Zeiten alle zusammenhalten und füreinander da sind, sagt sie. Das Haus Seebrücke, ein Vivantes-Seniorenheim, liegt an einem kleinen Arm der Havel. Jetzt im Advent wirkt es noch ruhiger als sonst. Zugang gibt es nur mit Schlüsselkarte. Für Besucher und Bewohner steht draußen ein Besucherzelt. Dort können sie ohne Masken miteinander sprechen, getrennt durch eine durchsichtige Plane.

Viele Bewohner haben schon zu unterschiedlichsten Bedingungen Weihnachten gefeiert - Krieg, der Hunger der Nachkriegszeit, deutsche Teilung. Nun steht ein weiterer Traditionsbruch bevor. „Für jene, die keine Angehörigen mehr haben, sind die Wohngruppe und wir Pflegekräfte der Familienersatz“, sagt Maria Witte. „Und wir sind ja die ganze Zeit da“. Besuch wird auch über die Feiertage nicht ins Haus gelassen, sodass auch dann nur Spaziergänge und Besucherzelt bleiben.

Trotzdem werden sie versuchen, es den Senioren so schön wie möglich zu machen. „Und sie merken schon, dass wir uns Mühe geben.“ Der Speisesaal ist geschmückt, trotz Corona haben sie in der Adventszeit gemeinsam gesungen, gebacken, sogar Ausflüge gemacht. Meist jedoch virtuelle – mit eigens angeschafften Virtual-Reality-Brillen. Maria Witte hat Heiligabend Dienst, wenn jeder Wohnbereich für sich feiert. Es werde ein gemütliches Kaffeetrinken mit Weihnachtsliedern geben und anschließender Bescherung, sagt sie. „Das kann eigentlich nur schön werden.“

Philipp Siebert

Angst

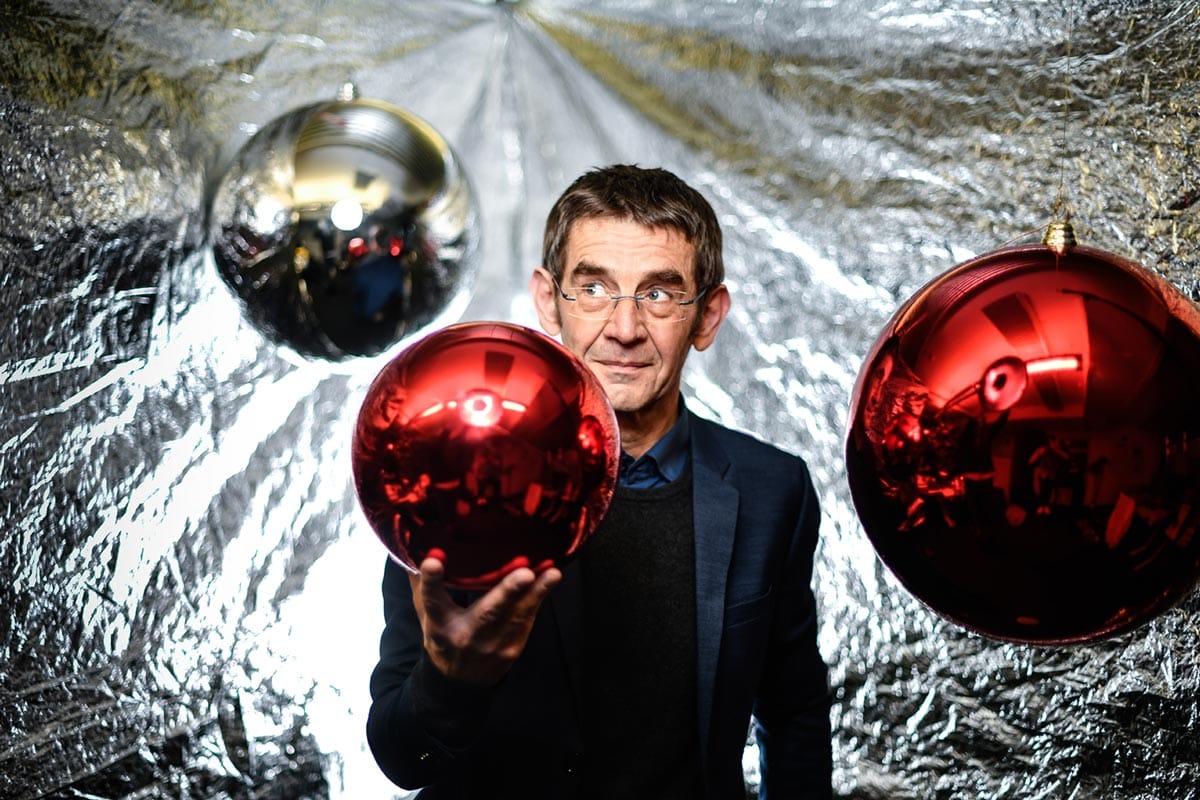

Fürchtet euch nicht – oder doch? – Seit der Pandemie nehmen auch die Ängste zu. Charité-Psychiater Andreas Ströhle erklärt, wie man mit ständigen Sorgen vor Ansteckung und sozialer Isolation umgehen lernt

Im Normalfall ist Vermeidungsverhalten ein Anzeichen für Angsterkrankungen. „Wenn ich durch die stetige, angstbedingte Vermeidung von Situationen im Alltag immer mehr eingeschränkt bin, beginnt die normale und gesunde Angst zur Angsterkrankung zu werden“, sagt der Psychiater und Psychotherapeut Andreas Ströhle. „Hier setzt eine erfolgreiche Therapie an.“ Paradoxerweise ist aber in Zeiten der Corona-Pandemie die Vermeidung etwas Notwendiges – die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln.

„Doch auch hier gibt es Extremfälle“, warnt Ströhle, „auf der einen Seite die Bagatellisierung des Virus als Kleinigkeit, möglicherweise eine Form der Verdrängung. Andererseits aber die übersteigerte Angst, die einen gar nicht mehr vor die Tür gehen und sein Leben regeln lässt.“ Ströhle rät wie bei allen anderen Ängsten auch zu einer rationalen Gefährdungs- und Risikoanalyse. Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass man sich selbst unter Einhaltung der Regeln ansteckt? Gehöre ich zur Risikogruppe? Ist der Spaziergang in der Nachbarschaft überhaupt gefährlich? Zumal gerade Sport und Bewegung an der frischen Luft laut Ströhle wichtige Faktoren sind, um Ängste zu überwinden. „Eine relativ neue Erkenntnis.“

Seit 25 Jahren forscht Ströhle (56) zum Thema Angst, seit 18 Jahren leitet er die Angstambulanz der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité. In diesem Jahr hat er gemeinsam mit seinem Kollegen Jens Plag das Buch „Keine Panik vor der Angst!“ veröffentlicht. Es versammelt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, außerdem Erfahrungsberichte von Betroffenen und Angehörigen. Rund zehn Millionen Menschen in Deutschland leiden an Angsterkrankungen. „Wir sind im internationalen Vergleich aber nicht ängstlicher als andere“, versichert Ströhle, „auch nicht beim Thema Corona.“

Dennoch habe man wissenschaftlich nachweisen können, dass gewisse Ängste seit dem ersten Lockdown signifikant angestiegen seien. Dazu gehören neben der Furcht vor sozialer Isolation und wirtschaftlichen Verlusten natürlich auch die Angst, sich oder andere anzustecken. „Eine Problematik, die gerade zu Weihnachten aktuell wird, wenn man überlegt, ob man nun zu älteren Verwandten fährt oder lieber nicht“, sagt Ströhle.

Dennis Meischen

Einsamkeit

„Was ist, wenn es so bleibt?“ – Medizinstudent Mehmet Tuncer über Einsamkeit

Was Einsamkeit für Menschen bedeutet, sagt Mehmet Tuncer, hat er neulich mithilfe einer wissenschaftlichen Studie verstanden. Probanden blieben für zwölf bis 14 Stunden allein in einem Raum, dabei wurde die funktionelle Bildgebung im Gehirn untersucht. Bei sozialer Isolierung, stellte sich heraus, werden dieselben Hirnareale aktiv wie bei Menschen, die unter Hunger leiden. „Menschlicher Kontakt ist genauso ein Grundbedürfnis wie das nach Nahrung“, sagt Mehmet Tuncer.

Der 22-Jährige studiert Medizin an der Charité und wohnt noch in Moabit bei seinen Eltern. Vor Corona, als er noch regelmäßig in die Universität gehen und mehrere Freunde gleichzeitig treffen konnte, habe er sich keine Gedanken über Einsamkeit gemacht, sagt er. Er war einfach schon immer gern und viel unter Menschen. „Jetzt habe ich angefangen, über Einsamkeit nachzudenken. Vor allem darüber, was passiert, wenn es so bleibt.“ Jetzt erkenne er den Wert der sozialen Kontakte so richtig, die vorher eine Selbstverständlichkeit für ihn waren.

Ein Grund mehr, weshalb er froh ist, mit seinen Eltern zusammenzuwohnen. „Ich verbringe jetzt ganz automatisch mehr Zeit mit ihnen“, sagt Tuncer, „auch weil es keine Möglichkeiten gibt, abends noch mit Freunden irgendwo hinzugehen.“ Das empfindet er auch als etwas Positives. Die meisten seiner Vorlesungen finden mittlerweile online statt. Zweimal die Woche geht er noch ins Labor zur klinischen Forschung für seine Doktorarbeit, aber auch dort sei er häufig allein, sagt er. „Manchmal habe ich das Gefühl, Zeit verloren zu haben.“ Auch wenn die Familie Weihnachten im christlichen Sinne nicht feiert, haben er, die Eltern und seine zwei älteren Brüder in den vergangenen Jahren die Feiertage genutzt, um sich zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen. „Ob wir uns auch dieses Jahr sehen, wissen wir noch nicht.“

Charlotte Bauer

Glaube

„Lernen, an uns selbst zu glauben“ – Nadja Alzner erkrankte im März an Corona – warum sie positiv in die Zukunft blickt

Das prägende Gefühl dieses Jahres, sagt Nadja Alzner, war Unsicherheit. „Die Ungewissheit, was uns erwartet, prägt unser aller Leben, beruflich, privat, gesundheitlich.“ Sie und ihr Freund waren „Patient 38 und 39“ der Pandemie in Berlin. Im November lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Alzner und andere „Genesene“ zu einem Gespräch ein. Es sollte wachrütteln, das Virus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Nadja Alzner ist 31. Als selbstständige Yogalehrerin und Coach zeigte sie bis zur Pandemie Menschen, wie sie ein besseres Gefühl für Körper und sich selbst entwickeln können. Nach der Krankheit, die bei ihr wie eine sehr schwere Erkältung verlief, brauchte sie einige Wochen, um zu begreifen, was sich danach mit ihr selbst verändert hatte. „Dass meine Atemnot eine Langzeitfolge ist, habe ich erst verstanden, als ich ähnliches von anderen Betroffenen hörte.“

Dass die Pandemie generell das Leben aller Menschen verändern wird, da ist sie sicher. Auch bei ihr geht ja gerade beruflich vieles nicht. Sie hat aber ihren eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. „Wichtig für uns alle ist es, zu lernen, an uns selbst zu glauben. Das ist die Basis, um Unsicherheiten zu begegnen und vielleicht sogar als Chance zu sehen. Dies und auch das Vertrauen, „dass es eine Kraft oder Energie gibt, die uns dabei hilft, unseren Weg zu gehen, seien für sie bedeutsam.

Wie das gelingen kann? „Yoga, Meditation, Achtsamkeits- und Atemübungen sind ein guter Weg.“ Was zudem helfe, sei ein persönliches Coaching. Dass der Bedarf in Zeiten der Veränderung auch in der Arbeitswelt wächst, hat sie erkannt. Deswegen startet sie im neuen Jahr mit einem neuen Angebot, der Plattform, „new ways“. Mit einer Partnerin wird sie Arbeitgebern ein Konzept anbieten, ihre Mitarbeiter im Umgang mit Veränderungen positiv zu unterstützen.

Uta Keseling

Zuhause

„Mein Gefühl für ,zu Hause’ hat sich verändert“ – Kaweh Niroomand, Manager der BR Volleys, holte nach seiner Corona-Erkrankung seine Mutter nach Berlin

Wenn er an zu Hause denkt, sagt Kaweh Niroomand, dann eigentlich immer an das Dorf im Münsterland, in dem er aufwuchs, seit er zwölf Jahre alt war. Eine deutsche Familie nahm ihn auf, als seine Eltern ihn aus Teheran nach Deutschland schickten, um eine gute Ausbildung zu bekommen. Erst jetzt, mit 68, ändere sich sein Heimatgefühl wieder, sagt er. Es hat etwas mit Corona zu tun, mit seiner Mutter – und auch mit Weihnachten.

Kaweh Niroomand: Diplom-Ingenieur, erfolgreicher IT-Manager, vor allem aber „Volleyball-Verrückter“, wie er sich selbst nennt: In einem Alter, in dem sich andere zur Ruhe setzen, managt er erfolgreich seine BR Volleys. Vom Schreibtisch aus und immer am Spielfeldrand, mit vollem Einsatz. „Homeoffice gibt es für mich nicht.“

Dass er so ist, sagt er, liege auch an der Welt, in die er als Kind kam. Das solide Westdeutschland der 1960er-Jahre. Christliche Werte, Traditionen, „meiner Gastfamilie war das wichtig, sie stammte aus Schlesien“. Zu Weihnachten gab es Krakauer Würstchen, Kartoffelsalat, einen Weihnachtsbaum, Lieder. Vieles von dem hat er sich bewahrt. „Meine Einstellung zur Kultur zum Beispiel: An Heiligabend, wenn alle im Bett sind, hole ich mir eine Flasche Rotwein und dann muss ich das Weihnachtsoratorium von Bach hören.“ Er lehnt sich zurück – Vorfreude.

Zu Beginn der Pandemie, erzählt Niroomand, erkrankten er und seine Frau an Corona, „es war wie eine sehr schwere Grippe, glücklicherweise haben wir keine Spätfolgen.“ Danach holte er seine 87-jährige Mutter aus Teheran nach Berlin, wo auch sein Bruder lebt. „Das war uns sicherer. Nun kocht und umsorge sie mich“, er lacht, “und plötzlich erlebe ich Muttergefühle, die ich nicht mehr kannte, seit ich zwölf war.” Er merke, dass sich sein Gefühl für das, was ,zu Hause’ ist, dadurch verändere.

Auch an Weihnachten wird seine Mutter dieses Jahr dabei sein. Die wichtigste Frage wurde länger diskutiert: Was kommt auf den Esstisch? „Meine Mutter würde uns natürlich auch am 24. Dezember gern traditionell persisch bekochen, aber Würstchen und Kartoffelsalat sind eben eine feine Sache“, der Sohn lacht. „Das Wichtigste ist aber für sie, bei ihrer Familie zu sein.“

Uta Keseling

Hoffnung

„Der Hoffnung zuvorkommen“ – Gastronom Jonathan Kartenberg möchte seine Branche verändern

Vor der Corona-Pandemie war Hoffen nicht Jonathan Kartenbergs Ding. Der Gastronom war eher ein Macher – und hat es im Alter von 28 Jahren schon weit gebracht. Kartenberg betreibt in Berlin die beiden Casual-Fine-Dining-Restaurants „eins44“ an der Elbestraße in Neukölln und „Irma la Douce“ an der Potsdamer Straße in Mitte. „Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch, ich bin Optimist“, sagt er. „Aber normalerweise versuche ich, der Hoffnung zuvorzukommen.“

Hoffnung, sagt Kartenberg, das sei für ihn bisher eine Angelegenheit für Träume, Eventualitäten und Wünsche im Bereich des großen Ganzen gewesen. „Ich hoffe, dass wir den Klimawandel aufhalten können. Aber ich wurde bisher noch nie mit dem Punkt konfrontiert, persönlich für mich hoffen zu müssen. Das hat sich mittlerweile gedreht.“

Denn natürlich ist in diesem Jahr alles anders. „Es klingt vielleicht profan, aber gerade hoffe ich, dass bald wenigstens eine Anzahlung für die Novemberhilfen kommt. Das ist etwas, wo ich wirklich nur hoffen kann, das habe ich nicht in der Hand. Ich bin komplett machtlos.“

Seit dem 1. November sind die Restaurants von Jonathan Kartenberg geschlossen – das zweite Mal in diesem Jahr. Die Gastronomie gehörte zu den Leidtragenden des „harten Lockdowns”, obwohl gerade im gehobenen Segment viel in Hygiene- und Abstandskonzepte investiert wurde. Theoretisch gebe es mit den zugesagten Unterstützungen in Höhe von 75 Prozent der Vorjahreseinnahmen keinen Grund, insolvent zu gehen, sagt Kartenberg. Praktisch habe er im vergangenen Monat Miete und Gehälter zahlen müssen, ohne dass zu diesem Zeitpunkt Kurzarbeitergeld und Novemberhilfe auf seinem Konto eingegangen waren. „Ich fand es immer albern zu sagen: Ich hoffe, dass wir diese Krise überstehen“, sagt Kartenberg. „Mittlerweile wird dieser Satz real.“

Das Hoffen-Müssen habe sich für ihn anfangs angefühlt wie ein Kontrollverlust. Um dem entgegenzuwirken, hat er die vergangenen Wochen genutzt, um den Online-Marktplatz „Thegoodtaste“ zu entwickeln, auf dem er die aktuellen Angebote der Berliner Restaurants – von Take Away bis hin zu Produkten für die Speisekammer – unter einen Hut bringen möchte.

„Ich hoffe, dass meine Kollegen und ich diese Zeit nutzen, um aus der Situation zu lernen“, so Kartenberg. Dafür zählen für ihn neben dem Kräftebündeln und dem Auftreten als Gemeinschaft auch die Wertschätzung und entsprechende Vergütung für das eigene Handwerk. „Ich hoffe, diese Stadt und diese Branche ein kleines bisschen zu verändern“, sagt er. Hoffnung allein werde aber nicht reichen. „Wir müssen alle gemeinsam die Ärmel hochkrempeln.“

Annika Schönstädt

Wünsche

„Was ich mir wünsche? Gesundheit und Anerkennung“ – Franziska Niehoff liebt ihren Beruf als Fachkrankenschwester. Sie sieht die Folgen des Virus und wünscht sich, dass sich jetzt endlich alle zusammenreißen

„Als verwöhntes Einzelkind wollte ich zu Weihnachten vor allem kitschige Spielsachen“, sagt Franziska Niehoff und lacht. „Jetzt weiß ich, dass Gesundheit das höchste Gut ist, so abgedroschen es auch klingen mag.“ Die 34-Jährige aus Moabit ist Fachkrankenschwester für Intensivpflege und Anästhesie. Das Jahr 2020 sollte für sie eigentlich unter einem primär sportlichen Stern stehen. „Ich habe mir 2019 gewünscht, den Marathon dieses Jahr unter fünf Stunden zu schaffen“, sagt sie. Nun sei das nicht mehr ganz so wichtig. Jetzt wünscht sie sich vor allem, dass ihr Umfeld, ihre Familie, ihr Hund Timmi, ihre Patienten und auch sie selbst gesund und von Corona verschont bleiben. „Mit dem Virus ist nicht zu spaßen“, sagt sie, „es kann jeden von uns erwischen, nicht nur die Älteren.“

Sie denkt dabei zum Beispiel an eine 30-Jährige, die noch immer unter den Spätfolgen ihrer Infektion leidet, erzählt sie – Erschöpfung und Gedächtnisverlust. Franziska Niehoff arbeitet am Deutschen Herzzentrum Berlin. Bisher habe es dort glücklicherweise nur wenige Corona-Fälle unter den Patienten gegeben.

Als Level-III-Krankenhaus könne es aber bei steigenden Zahlen gut sein, dass perspektivisch mehr Fälle aus anderen Kliniken eingeliefert werden, um diese zu entlasten, sagt sie. Umso unverständlicher ist es für sie, dass sich einige Menschen noch immer nicht an die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln halten. „Ich würde mir daher wünschen, dass wir uns jetzt alle zusammenreißen, damit wir vielleicht Mitte 2021 wieder zu einem normalen Alltag zurückkehren können. Immerhin müssen wir nicht viel mehr tun, als eine Maske zu tragen.“

Eine Sache gibt es noch, die sich Niehoff für das nächste Jahr wünscht: mehr Anerkennung auf Augenhöhe für ihren Beruf. „Ich wünsche mir, dass wir nicht mehr als kleine Pflegekräfte abgetan werden, sondern dass man anerkennt, dass wir wichtig sind für die Genesung der Patienten.“

Dennis Meischen

Dunkelheit

Von Hasen, Angst und der Stasi – Rainer Eppelmann ging für seine Überzeugungen in der DDR ins Gefängnis und bot als Pfarrer der SED-Diktatur die Stirn. Dunkelheit und Licht? „Sie bedingen einander“

Gefragt, wie man Menschen in dunklen Zeiten Mut macht, erzählt Rainer Eppelmann die Geschichte von den Angsthasen und der Stasi. Geboren ist er in Berlin 1943, der Mauerbau zerriss seine Familie. Eppelmann ging wegen seiner Überzeugungen in der DDR ins Gefängnis, wurde von der Stasi mehrfach beinahe getötet. Als Pfarrer provozierte er die DDR-Oberen mit Bluesmessen in seiner Kirche in Friedrichshain. Musik aus den USA, gespielt von Musikern, die nicht viel mit dem Sozialismus im Sinn hatten. Doch die Messen hatten riesigen Zulauf. „Wir fragten die Jugendlichen nach ihren Hoffnungen, wollten wissen: Worüber müsste man sich Gedanken machen?“

So kamen sie auf die Angst. „Die Jugendlichen fürchteten, die Welt nicht sehen zu können, wegen ihrer Ansichten benachteiligt zu werden bei der Berufswahl, sie hatten Angst vor Lehrern und Vorgesetzten“, erinnert sich Eppelmann. Diese Aussagen setzten sie während der Messen in Theaterszenen um. „So spielte zum Beispiel eine Szene bei der Polizei. Polizisten sitzen in einem Raum und frühstücken, plötzlich kommt ein weiterer Beamter hereingerannt und ruft: Morgen ist wieder ‘ne Bluesmesse, wir müssen sofort los!“

Für die Szene hatten die Kirchenmitarbeiter sich Hasenköpfe gebastelt, „lustige Kappen mit langen Ohren, Angsthasen eben“. Mit denen setzten sie sich unter die Zuhörer. „Die begriffen natürlich sofort: Auch unter uns sitzen jetzt Menschen, die Angst haben, dass hier etwas Brisantes gesagt wird.“

Die Zuschauer tobten – die Stasi allerdings auch. 1982 nahm die Stasi Eppelmann fest, nach dem „Berliner Appell“, dem Friedensaufruf gemeinsam mit Bürgerrechtler Robert Havemann. „Die erste Frage des Vernehmers in der Normannenstraße war: ‘Na, hab ich nu’ Angst vor Ihnen’?“

Eppelmann lacht, für ihn war es ein Sieg. „Nach drei Tagen mussten sie mich wieder rauslassen.“ Dass er und seine Mitstreiter den Kampf um die Freiheit gewonnen hatten, wurde im Herbst 1989 klar, als immer mehr Menschen in der DDR auf die Straße gingen und schließlich die Mauer fiel.

Uta Keseling

Zuversicht

„Der Zusammenhalt im Team macht mir Mut“ – Polizist Nikolai Steckmann leitet Einsätze, bei denen es hart zur Sache geht. Aber selbst von gewaltbereiten Corona-Leugnern lässt er sich nicht die Zuversicht rauben

Später wird die Bundeskanzlerin von einem „dramatischen“ Polizeieinsatz sprechen: Als Angela Merkel am 18. November aus der Ferne die eskalierende Corona-Demo am Brandenburger Tor sieht, bei der allein 24 Berliner Polizisten aus einer Einheit verletzt werden, „da habe ich schon sehr an Sie gedacht“, sagt die Kanzlerin bei einem Online-Dialog mit mehreren Polizeibeamten Ende November. „Und“, fügt sie an, „ich habe gedacht: Da möchte man jetzt nicht unbedingt stehen in diesem Getümmel.“

Mittendrin in dem Getümmel stand Nikolai Steckmann. Der gebürtige Berliner ist seit 22 Jahren Polizist – es ist sein Traumjob. Aktuell ist er Führer einer Einsatzhundertschaft. Unter anderem seine Einheit war es, die am besagten 18. November den Bereich um die Ebertstraße räumte. „Die Gewaltbereitschaft war sehr ausgeprägt“, beschreibt der 41-Jährige die Stimmung unter den Corona-Gegnern, von denen einige „zu keiner Zeit die Bereitschaft hatten, mit uns zu reden.“ Sondern die nur auf Krawall aus waren. Es gab an dem Tag noch viele weitere Verletzte. „Ich finde es sehr bewegend, was die Bundeskanzlerin gesagt hat“, sagt Steckmann. Es sei schön zu erfahren, dass es gesehen werde, was die Polizisten in diesen Tagen leisteten. Das Jahr 2020 sei „definitiv außergewöhnlich“ gewesen, sagt Steckmann. Corona habe auch die Polizei überrascht und sie vor neue, besondere Situationen gestellt. Am 18. November erlitten seine Kollegen unter anderem eine ausgekugelte Schulter, ein Schädel-Hirn-Trauma und eine kaputte Kniescheibe.

Wie kann er als Polizist mit Zuversicht ins neue Jahr blicken? Wenn Flaschen und Steine in seine Richtung fliegen, wenn Menschen ihn anschreien, anspucken, schlagen, treten, den Schutzhelm vom Kopf reißen, mit Pfefferspray besprühen? Er habe derzeit „vor allem die Hoffnung, dass im nächsten Jahr für das Virus eine medizinische Lösung gefunden werden kann und sich dann vieles normalisiert“. Die Polizei stehe oft zwischen den Fronten und müsse dann klarmachen: „Wir sind gegenüber allen Meinungen, solange sie strafrechtlich nicht verboten sind, neutral. Wir schützen die Grundrechte.“ Für die Demokratie sei das enorm wichtig. „Ansonsten würde das Recht des Stärkeren gelten.“

Als besonders motivierend sieht Steckmann den Zusammenhalt in der Polizei. Dass er sich immer voll und ganz auf sein Team verlassen könne, mache ihm Mut. Im Team fange man sich auf und kümmere sich umeinander, auch bei Herausforderungen wie der Räumung der Liebigstraße im Oktober. „Alleine würde keiner in so einen Einsatz gehen.“ Natürlich merke man, dass in diesem Jahr Gräben in der Gesellschaft entstanden seien. „Aber das hat es in Deutschland immer wieder gegeben.“ Der Polizist glaubt: „Die Emotionen werden sich wieder beruhigen.“ Bei Einsätzen versuche er, immer sachlich zu bleiben und die oft extremen Beleidigungen nicht persönlich zu nehmen. „Polizisten haben übrigens viel Humor. Und den braucht man auch.“

Daneben gibt es noch etwas, das ihn zuversichtlich stimmt. Nämlich, wie seine 13-jährige Tochter und ihre Freunde mit den Einschränkungen umgingen. Vorbildlich sei das. Obwohl Klassenfahrten oder Geburtstagsfeiern unwiederbringlich ausfielen und sie sich nicht treffen konnten – die Jüngeren blieben optimistisch und achteten aufeinander. „Die schreiben sich ganz liebevolle Nachrichten, rufen sich an und verschicken Videos, um diejenigen aufzubauen, die sich einsam fühlen“, hat Steckmann beobachtet. „Das finde ich toll.“

Sibylle Haberstumpf

Vorfreude

„Die Großeltern wiedersehen“ – Niemand kann sich so freuen wie Kinder – Pascal Becker (12) über seine Wünsche

Pascal Becker (12) kommt kaum zum Luftholen, wenn er davon erzählt, auf was er sich alles freut. „An Weihnachten freue ich mich am meisten auf die Geschenke“, sagt er und seine Augen werden dabei ganz groß. Von seiner Mutter hat er sich ein neues Fahrrad gewünscht, weil bei seinem alten die Räder immerzu platt waren. „Natürlich freue ich mich auch, dass meine Großeltern dann an Weihnachten zu uns kommen. Und auch auf das leckere Essen.“ Mit seinem Lego-Adventskalender zählt er schon die Tage bis dahin.

Fast noch mehr freue er sich auf die kommenden Sommerferien, denn dann will er zu seinen Großeltern in die brandenburgische Kleinstadt Werneuchen ziehen. „Bei Oma habe ich eine ganze Kiste voll mit Lego“, erzählt er ganz stolz. Außerdem habe er dann endlich ein eigenes Zimmer, denn noch muss er sich seins mit seinen drei jüngeren Brüdern teilen. Außerdem dürfe er bei seinen Großeltern immer lange wach bleiben – sagt er. Und er freue sich schon, wenn er mit ihnen wieder in den Urlaub fahren kann.

„Besonders freue ich mich auch, wenn Corona endlich vorbei ist und man wieder ohne Maske zur Schule gehen und in Gruppen stehen darf.“ Pascal besucht aktuell die siebte Klasse der Konrad-Wachsmann-Schule in Hellersdorf. Nach der Schule geht er häufig zur Arche, wo er dann Mittag essen und mit seinen Freunden spielen kann. Auch von der Arche durfte er sich etwas zu Weihnachten wünschen. Auf seinen Wunschzettel hat er das Lego Minecraft Set „Die verlassene Mine“ mit einem Zombie und Spinne notiert.

Nur wenige Wochen nach Weihnachten, am 17. Januar, hat Pascal Becker dann auch schon Geburtstag, auf den er sich auch schon freut. Dann wird er dreizehn Jahre alt und es gibt noch mehr Geschenke.

Charlotte Bauer

Glück

Von Gärten und Glück – Während der Corona-Pandemie macht Felix Fischer mit der familieneigenen Baumschule hohe Umsätze - was Glück bedeutet

Als die Frage aufkommt, ob man sich Glück auch erarbeiten könne, muss Felix Fischer kurz nachdenken. Einerseits ja, sagt er dann. Nämlich, wenn man auf die innere Stimme höre und versuche, die Zeit gut zu nutzen. „Ich bin aber der Meinung, dass Glück auch viel vom Zufall abhängt“, sagt er dann. Im Jahr der Corona-Pandemie habe er es zum Beispiel als großes Glück empfunden, in Deutschland geboren zu sein und hier auch heute noch zu leben. Fischer ist geborener Neuköllner.

Das Frühjahr begann für ihn wie für viele andere allerdings mit einer Schockstarre. Felix Fischer führt in Rudow mit seiner Schwester Katrin die Baumschule Ewald Fischer. Als im März der erste deutschlandweite Lockdown beschlossen wurde, hätten erste Kunden Aufträge storniert. Ein paar Wochen später allerdings zählten Baumschulen und Gärtnereien zu den Corona-Gewinnern. „Viele Menschen fingen an, sich ihre Gärten schön zu machen“, sagt Fischer. Und seine Umsätze stiegen.

Man könne es wohl als Glück bezeichnen, dass sein Unternehmen in einer solchen Phase mit den eigenen Produkten derart gefragt und auch von den Schließungen ausgenommen war, sagt Felix Fischer. Das aber halte er nach wie vor für richtig. Besucher seiner Baumschule seien ausnahmslos an der frischen Luft, auch Abstände könnten eingehalten werden. „Bei uns kommt ein Besucher auf 1000 Quadratmeter“ – das Gelände der Baumschule ist 80.000 Quadratmeter groß.

Fischer sagt, er sei per se ein glücklicher Mensch. Möglicherweise sei ihm das auch in die Wiege gelegt worden, sein Name bedeutet schließlich „vom Glück begünstigt“. Glück sei für ihn auch seine Familie: die Ehefrau Gundi (42) und die Töchter Marie (6) und Luise (4). „Beide Kinder können so unbeschwert lachen. Auch daraus ziehe ich meine Freude.“ Seinem beruflichen Glück wird Fischer wohl aber zunächst nicht weiter auf die Sprünge helfen müssen. „Wir hatten in einem Dezember noch nie so viele Aufträge für das Frühjahr wie in diesem Jahr.“

Dominik Bath